随着疫情防控进入新阶段,即将过去的12月,不少城市经历了一波感染高峰,眼下一部分市民已经“阳康”返岗,也有一部分市民正在恢复期。在这一背景下,医疗机构不得不面对更高的感染风险和防控压力——一方面是病人的感染,另一方面是医护感染造成的短时人员减损。

记者30日在市四医院采访时了解到,作为成都市精神卫生中心,医护们面临的情况更为特殊:由于很多院内患者患有基础疾病,生活自理能力较差,加之院内收治的精神及心理疾病患者,较普通人群来说对压力的反应更敏感,“阳”了后病情容易波动,因此对各科室尤其是呼吸内科、ICU医生来说,面临着一场大考。

一面是医院发热门诊接诊量增多,一面是医护力量却因为高烧发热而短时削减。这样的时刻,大多数医护人员选择短暂休息后主动回到岗位,忍受着身体不适,尽全力保障每一个患者的生命健康。

30个小时合不上眼

只为照料80多岁高龄患者

在位于成都市金牛区营门口街道的市四医院第一住院楼6楼呼吸内科,记者见到了刚值完大夜班不久的钟慧医生。

虽然病床数不足100张,但这层楼在当日住满108名患有呼吸系统疾病的患者,最高峰期时病人数量曾一度达到115名。呼吸内科共7名在岗医生,平均每人照护16人。这些病人的平均年龄高达86岁,大多是患有多种内科基础疾病和精神类疾病的患者。

呼吸内科兼重症医学科主任赵华昌告诉记者,由于呼吸内科目前只有5位值班医生,每个医生每隔几天就有一个长达二三十个小时的“大夜班”。不值班时,在岗情况一般是早上7点半到,忙到晚上9点左右才吃得上一口饭。

钟慧是3天前的12月27日轮值。从早8点开始,到第二天13点过,她连续工作了30个小时,一整夜也没有合眼。“不止我个人这样,我们科室每个医生都一样,基本上值班那天30个小时没时间睡觉。只要能够维护生命安全,救治患者,熬熬夜没啥子,熬过去就对了!”

她告诉记者,值班当天3名肺部有炎症表现的患者陆续入院,值班医生必须通过一揽子的系统检查,如快速掌握肺部CT报告及炎性指标情况等等,在第一时间快速准确评估病人病情。除了对新入院病人的全面检查和治疗外,在床的百名患者都需要时刻关注。

“我们收治的更多是有精神疾病表现的病毒性肺炎患者,有一定的特殊性,患者自我感知能力差,需要我们随时随刻保持对每一床、每一位患者高度关注。”她表示,跟一般的病人相比,精神疾病病人最大的不同是,大多数不善于“说”,即使说了也不一定准确,很多时候痛了只能呻吟,哪里痛、哪里不舒服却表达不清。这就需要医生和护士主动观察,时刻关注他们的情况、情绪,及时发现情况。长期下来,值班医生都练就了“火眼金睛”,非常善于主动发现病人病情并及时处理治疗。

近半月来,尽管面对的病人是八九十岁老人为主的危急重症患者,但该科的病人救治率接近97%。

只要他们生命体征平稳了

熬出黑眼圈不算啥

见到孙琴时,最显眼的是她那双黑眼圈。作为一名ICU医生,又是医疗组长,她负责着该院15张ICU病床病患的医疗质量安全。

“在ICU,险情随时都可能发生。每一个医护都随时保持高度‘战备状态‘。”她回忆说,最近这半个月,他们收治过一个92岁、入院时因血氧饱和度过低已全身发紫、双侧“白肺”的危重病高龄爷爷,一个初为人母、入院时心跳骤停的危重症中年妇女,还有一个六十来岁患有阿尔兹海默症、丧失了意识昏迷入院的老大爷……他们,都在ICU得到了有效抢救,生命体征平稳地活了下来。

赵华昌告诉记者,ICU的工作无疑是跟时间赛跑,12月15日至今全科7名医生20名护士全员共克时艰跑赢了时间,病人救治率达98%。

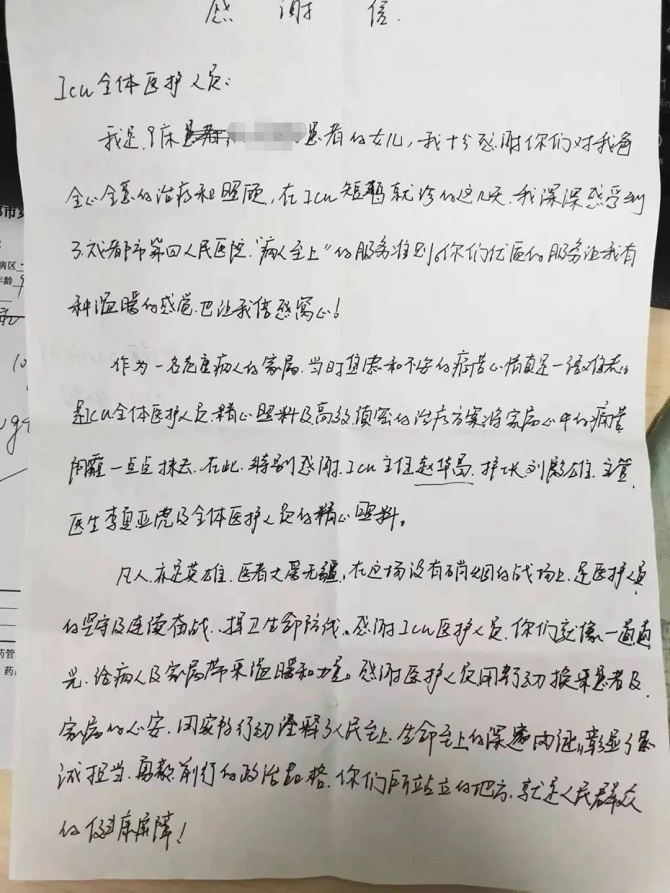

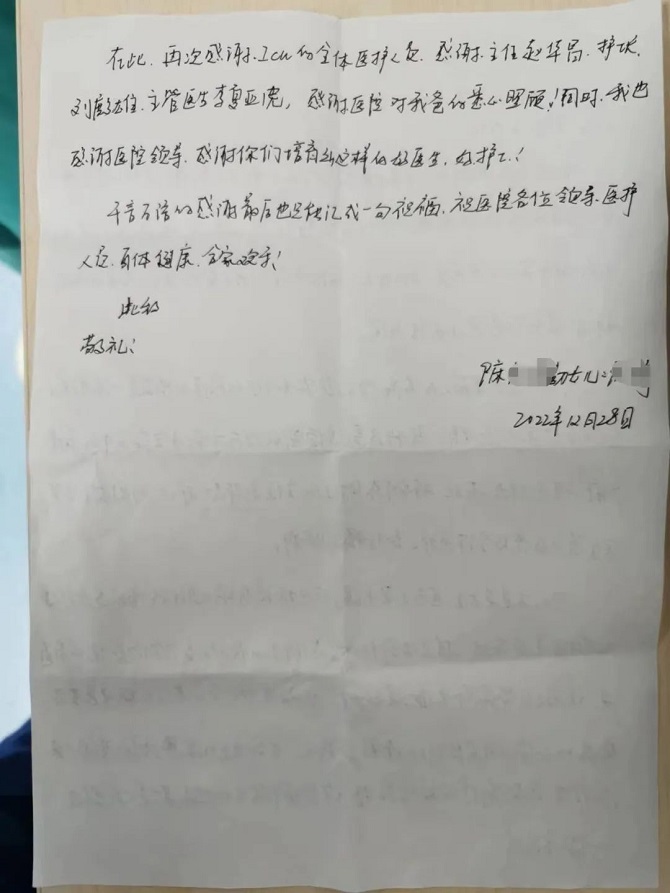

以12月21日收治的阿尔兹海默症病人张大爷为例,他当时从其他科室转到ICU时已是昏迷状态,家属情绪几近崩溃。经过ICU团队多次抢救,生命体征终于逐步走向了平稳。时隔6天,12月27日,张大爷终于成功“脱机拔管”,眼下他肺部CT显示肺部渗出病灶已明显吸收,坐在床上康复训练。截至记者发稿前,这位平日里爱好文艺的老大爷,已经可以坐在病床上哼上一嗓子唱唱歌。这让他的家属十分喜出望外,专门写了一封感谢信向医院表达感谢。

医护也是凡夫肉躯,亦有疼痛烦恼,而支撑着他们继续守护的源头是对每一位患者的责任和一颗“仁心”。

他们说:

“患者在这里,

我们要和患者共同进退。”

◆这是

神经内科医生葛丽

她说:

“当时是我感染的第3天,

身体还有发热,

但是病房有很多老年人

还有新收的病人病情都比较严重,

觉得他们需要我,

自己还是要站好岗。”

◆这是

睡眠医学中心医生许弘

她说:

“医护人员也无一例外,

只有前行。

患者需要我们,

守护才能让我安心。”

◆这是

急性精神科五病区的护士毛凯波

他说:

“病房里医护少了很多,

很多病人也在发烧,

我想自己状态还可以的话,

能坚持就坚持一下。”

◆这是

睡眠医学中心护士张珊

她说:

“只要再坚持坚持,

我就能站完这班岗。”

来源:成都日报锦观新闻